|

石祖梁1,3,贾涛1,王亚静2,王久臣1,3,孙仁华1,王飞1,3,李想1,毕于运2

(1.农业部农业生态与资源保护总站,北京100125;2.中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京100081;3.农业部资源循环利用技术与模式重点实验室,北京100024)

摘要:[目的]为加快推进秸秆资源化利用工作,有效缓解因秸秆焚烧带来的环境问题。[方法]将全国划分为黄淮海区、西北区、东北区、东南区、西南区五大区域,对各类农作物秸秆进行了统计分析,研究了秸秆产生量、秸秆资源密度、秸秆利用结构、秸秆焚烧碳排放量。[结果]全国秸秆理论资源量达到10.4亿t,可收集量达到9.0亿t,玉米、水稻和小麦3类农作物秸秆占总量的79.19%,黄淮海区秸秆产量最高,占总量的33.41%。秸秆已利用量为7.21亿t,综合利用率达到80.11%,其中肥料化、饲料化、基料化、燃料化、原料化利用量占已利用量的比例分别为53.93%、23.42%、4.98%、14.27%、3.40%,形成了农用为主的利用格局,但不同秸秆种类综合利用率和利用结构存在显著差异。全国秸秆资源密度和人均占有量分别为523.57kg/667㎡和1.75t,东北区显著高于全国平均水平,西南区和东南区则显著低于全国平均水平。根据环保部卫星遥感监测的露天焚烧火点数比例估算,2015年我国秸秆露天焚烧量约为8110万t,总碳排放量约为3450万t,其中东北地区约占74.1%。[结论]我国秸秆综合利用的重点和难点在东北地区,进一步推动区域秸秆实现全量利用,对于促进低碳农业发展,应对气候变化有着十分重要的意义。

0引言

中国是农业大国,农作物品种繁多,主要种植作物有玉米、水稻、小麦、棉花、花生、油菜等。2003年以来全国粮食生产实现连续增收,2013年至今粮食总产量更是稳定在6亿t以上,粮食综合生产能力实现了质的飞跃。农作物光合作用的产物一半在籽实,一半在秸秆,作为粮食生过程中的副产品,秸秆量也随着粮食产量的提升而不断递增。据前人研究表明,我国秸秆资源量占世界总量的比例已达到20%~30%[1]。在传统农业阶段,秸秆主要用于肥料、燃料、饲料和建筑材料,曾在我国农业生产和农村生活中发挥着巨大作用。但随着我国农村产业结构的调整、农村生活条件的改善,秸秆逐渐出现了区域性、季节性和结构性过剩,随意丢弃和露天直接焚烧现象严重[2]。前人研究指出,农作物秸秆燃烧时,会产生大量的CO、氮氧化物、苯以及多环芳烃等有害气体,不仅危害人体健康,造成环境污染[3],其中排放的大量CO2更会加剧地球变暖的趋势,导致灾害发生[1]。

我国高度重视秸秆禁烧和综合利用工作,从法律界定、行政指导、政策鼓励、试点示范等多方面出台了一系列推动措施,秸秆综合利用技术也扩展到“肥料化、饲料化、基料化、燃料化、原料化”五大类几十种技术途径[4],并提出了“十三五”期间秸秆综合利用率要达到85%以上的目标任务。但目前仍存在着禁烧时段内时有焚烧、禁烧期过后大量集中焚烧的现象[5]。前人针对我国秸秆资源量、秸秆焚烧污染物排放、国内外秸秆利用途径等方面已有较多研究[6-10],从环境的可持续性发展方面,也提出了一系列政策建议和经验借鉴。但由于我国不同地区气候条件、种植制度、生产方式、经济发展水平的差异较大,秸秆焚烧和综合利用会产生典型的区域性特征,对此研究报道尚少。因此,为加快推进秸秆综合利用工作,有效缓解因秸秆焚烧带来的环境问题,文章系统分析了我国不同区域秸秆产生和综合利用现状,并通过环保部卫星遥感监测火点数据对不同区域秸秆焚烧量及碳排放量进行了估算,以期为我国不同区域秸秆资源利用、气候变化的模拟,以及相关政策的制定提供数据基础与科学依据。

1研究方法

1.1数据来源

该文秸秆理论资源量、可收集资源量、“五料化”利用数量数据主要来源于《中国农村可再生能源统计年鉴(2016)》[11];秸秆露天焚烧火点数来源于环保部监察局公布的卫星遥感巡查监测数据。

1.2计算方法

1.2.1秸秆综合利用率

秸秆综合利用率(%)=秸秆已利用量/秸秆可收集量×100%。

1.2.2人均秸秆资源占有量

人均秸秆资源占有量是指某一区域人均秸秆资源占有的数量,通常使用乡村人口总数。

1.2.3秸秆资源密度

资源密度是指某一区域单位播种面积的秸秆资源数量。

1.2.4秸秆未收集量

秸秆未收集量=秸秆理论资源量一秸秆已利用量

1.2.5区域秸秆焚烧比例和焚烧量

区域秸秆焚烧比例(%)=区域秸秆露天焚烧火点数量/全国秸秆露天焚烧火点数量×100%

区域秸秆焚烧量=区域秸秆未收集量×区域秸秆焚烧比例%

1.2.6碳排放总量

该文秸秆焚烧过程中碳释放只考虑CO、CO2和CH4气体排放,不考虑其他形式的碳释放。CO、CO2和CH4气体排放量通过秸秆焚烧CO、CO2和CH4排放因子(CO排放因子102.2g/kg,CO2排放因子1390.4g/kg,CH4排放因子2.19g/kg)[8,12]与秸秆焚烧量相乘获得。碳释放总量根据秸秆露天焚烧释放CO、CO2和CH4的量中含碳量的比例进行估算。

1.3数据处理

采用MicrosoftExcel2010软件对数据进行处理和作图。

2结果与分析

2.1不同区域农作物秸秆产生量

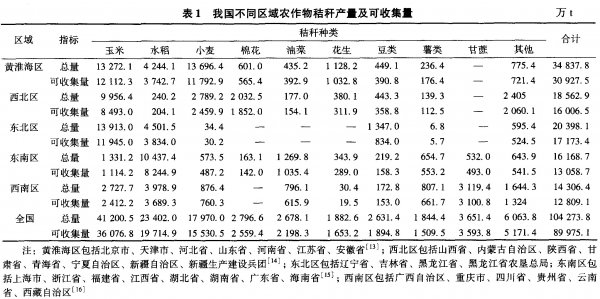

表1显示,我国农作物秸秆主要由玉米秸、稻秆、小麦秆、棉花秆、油菜秆、花生秧、豆秆、薯类秧、甘蔗梢以及其他农作物秸秆等构成,秸秆产生总量约达10.4亿t,可收集量约为9.0亿t。从秸秆种类来看,玉米、水稻、小麦、棉花、油菜、花生、豆类、薯类、甘蔗和其他作物秸秆分别占秸秆总量的39.51%、22.44%、17.23%、2.68%、2.57%、1.81%、2.52%、1.77%、3.50%、5.82%,其中玉米、水稻和小麦3类作物秸秆产量达到8.26亿t,共计占秸秆总量的79.19%。从不同区域来看,秸秆产量由大到小依次为黄淮海区、东北区、西北区、东南区、西南区,分别占秸秆总量的33.41%、19.56%、17.80%、15.51%、13.72%。其中,黄淮海区秸秆主要以小麦和玉米为主,分别占区域秸秆量的39.31%和38.10%;西北区主要以玉米秸秆为主,占区域总量的53.64%,其次为小麦、其他作物和棉花秸秆,比例在10%~15%;东北区主要是玉米和水稻秸秆,分别占区域总量的68.2l%、22.07%;东南区以水稻秸秆为主,占区域总量的64.55%;西南区主要是水稻、甘蔗、玉米秸秆,分别占区域总量的27.82%、21.80%、19.07%。

2.2不同区域农作物秸秆综合利用现状

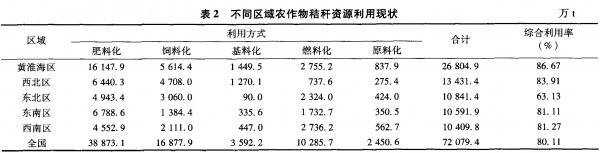

我国秸秆资源化利用方式总体可归纳为“五料化”利用。由表2可以看出,我国秸秆资源化利用总量为7.21亿t,秸秆综合利用率达到80.11%;秸秆肥料化、饲料化、基料化、燃料化、原料化利用量分别为3.89亿t、1.69亿t、0.36亿t、1.03亿t、0.25亿t,分别占已利用量的53.93%、23.42%、4.98%、14.27%、3.40%,已经形成了“农用为主”(肥料化、饲料化为主)的利用格局。从不同黄淮海区西北区东北区东南区西南区全田图l不同区域秸秆资源密度和人均秸秆占有量区域之间来看,黄淮海区、西北区、东南区、西南区秸秆综合利用率均超过80%,分别达到86.67%、83.91%、81.11%、81.27%,而东北区秸秆综合利用率较低,仅为63.13%。黄淮海区、东南区主要以秸秆肥料化利用为主,占已利用秸秆量的比例均超过60%;西北区秸秆肥料化、饲料化利用同步推进,占已利用量的比例分别为47.95%、35.05%;而东北区、西南区利用结构相似,均以秸秆肥料化为主,饲料化、能源化利用为辅,其中东北区3者利用比例分别为45.60%、28.23%、21.44%,西南区为43.74%、20.28%、26.28%。

2.3不同区域农作物秸秆资源密度

图1结果显示,2015年全国秸秆资源密度为523.57kg/667㎡,不同区域秸秆资源密度有显著差异,东北区最高,达到654.11kg/667㎡,其次为黄淮海区和西北区,秸秆资源密度分别为551.85和551.49kg/667㎡,东南区和西南区低于全国平均水平,秸秆资源密度分别为453.64kg/667㎡、402.48kg/667㎡。秸秆人均占有量全国平均水平为1.75t,东北区最高达到4.82t,约为全国平均水平的2.8倍;其次为西北区和黄淮海区,分别为2.41、1.82t;西南区和东南区低于全国平均水平,分别为1.10和1.04t。秸秆综合利用率、资源密度、人均占有量等结果表明,我国秸秆综合利用的重点和难点区域在东北区。

2.4不同作物秸秆“五料化”利用差异

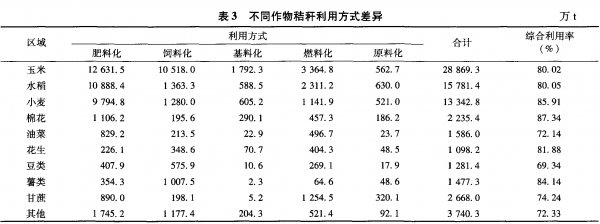

由表3可以看出,不同作物秸秆的综合利用率存在一定差异,其中综合利用率超过85%的有棉花和小麦秸秆,在80%一85%之间的依次有薯类、花生、水稻和玉米秸秆,在70%~80%之间的依次有甘蔗、其它作物和油菜秸秆,利用率低于70%的主要是豆类秸秆。不同作物秸秆在“五料化”利用方向上也存在一定差异。玉米秸秆以肥料化、饲料化利用为主,燃料化利用为辅,3者分别占玉米秸秆已利用量的43.75%、36.43%、11.66%;其它作物秸秆利用方式与玉米秸秆相似,3者占比分别为46.66%、31.48%、13.94%。水稻秸秆和小麦秸秆重点以肥料化利用为方向,占比分别达到69.00%和73.41%。棉花秸秆肥料化利用为主,燃料化、基料化利用为辅,占比分别为49.49%、20.46%、12.98%。油菜秸秆则以肥料化、燃料化利用为主,饲料化利用为辅,占比分别为52.28%、31.32%、13.46%。花生秸秆燃料化、饲料化、肥料化利用同步推进,占比分别为36.81%、31.74%、20.59%。豆类秸秆以饲料化利用量最高,占比44.94%,其次为肥料化、燃料化,占比分别为31.83%、21.00%。薯类秸秆以饲料化利用为主,肥料化利用为辅,占比分别为68.2%、23.98%。甘蔗秸秆以燃料化、肥料化利用为主,原料化利用为辅,占比分别为47.02%、33.36%、12.0%。以上结果表明,由于作物秸秆的物理特性不同,在推动秸秆综合利用过程中,“五料化”利用方向上应有所侧重。

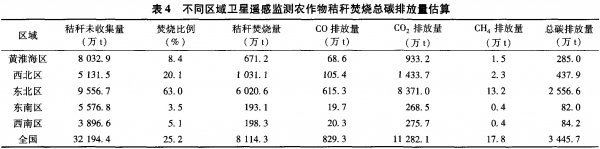

2.5区域农作物秸秆焚烧总碳排放量

表4根据卫星遥感监测火点数焚烧比例推算,2015年我国秸秆露天焚烧量约为8110万t,约占全国秸秆未收集量的25.2%,占秸秆总量的7.8%。其中,东北区、西北区、黄淮海区、西南区、东南区焚烧量依次为6020万t、1030万t、670万t、200万t、190万t,东北区焚烧量最高,占总焚烧量的74.1%。结合CO、CO2、CH4排放因子估算出,2015年全国秸秆露天焚烧排放的CO、CO2、CH4和总碳量分别为830万t、1.13亿t、17.8万t和3450万t。

3讨论

研究结果显示,我国秸秆资源总量达到1.04×109亿t,综合利用率达到80.11%,但不同区域与不同作物之间利用差异较大。黄淮海区、西北区、东南区和西南区秸秆综合利用率均超过80%,而东北地区秸秆综合利用率仅为63.13%,分析表明,这与东北地区秸秆资源密度和人均占有量较高有关。东北地区秸秆资源密度较全国平均水平高出25%,人均占有量是全国平均水平的2.8倍,在相同条件下,农户秸秆还田、离田利用的成本均高于其他区域,秸秆利用难度大,因此从区域角度来看,我国秸秆处理的重点和难点在东北地区。崔明等[17]按人均秸秆资源占有量高于全国平均水平、介于全国平均水平之间、低于全国平均水平的标准将秸秆分为资源丰富区、资源一般区和资源贫乏区。东北地区是秸秆资源丰富区;黄淮海区和西北区秸秆资源密度、人均占有量均略高于全国平均水平,是资源一般区;而东南区和西南区均则显著低于全国平均水平,是资源贫乏区。但目前东北地区秸秆整体综合利用尚处于初级粗放阶段,深度开发力度不足[18],秸秆种类以玉米和水稻为主,占90%以上。该文中,全国玉米秸秆利用方向以肥料化、饲料化利用为主,燃料化利用为辅,水稻秸秆以肥料化利用主。因此,东北地区未来发展重点应从黑土地保护、农村清洁供暖、生态环境治理出发,结合地域环境及资源配置特点,坚持农用为主,以肥料化、饲料化、能源化为主推方向,基料化和原料化利用为辅助方向,推广秸秆机械化深翻还田、免耕覆盖还田保护性耕作、秸秆青(黄)贮、秸秆膨化、裹包微贮、秸秆成型燃料以及户用炊事节能采暖炉具等成熟实用技术和配套设备[19],构建具有东北区域特色的“还田主导型、种养结合型、多元循环型、产业带动型”的秸秆综合利用技术模式[4]。

近年来随着农业经济的快速发展、农民生活条件和农村燃料结构的改变,作物秸秆逐渐变为农业废弃物,大面积的秸秆焚烧加之近地面风力较小、大气层结构稳定,出现逆温现象,引发部分地区的雾霾天气[18],造成秸秆资源严重浪费和环境污染。曹国良等[8]按秸秆露天焚烧比例占被废弃的1/2估算,研究了我国秸秆露天焚烧排放的TSP等污染物清单,结果表明2003年全国秸秆焚烧碳排放量约为5720万t。赵建宁等[1]参照曹国良的研究方法计算得出,2008年我国秸秆焚烧量为0.94亿t,约占粮食作物秸秆总量的19%,总碳排放量为4460万t。李飞跃和汪建飞[12]`研究表明,2010年我国秸秆焚烧量约为1.28亿t,约占秸秆总量的22%,总碳排放量约为5430万t。该文利用环保部公布的卫星监测秸秆焚烧火点数对各区域秸秆焚烧量进行计算显示,目前我国秸秆露天焚烧量约为8110万t,约占全国秸秆量的7.8%,焚烧比例显著低于前人提出的17%~22%[6,20],这可能与近年来我国秸秆禁烧力度不断加大、秸秆综合利用率显著提高有关。同时根据秸秆焚烧排放因子计算出总碳排放量约为3450万t,结合每吨标煤CO2排放因子,相当于4560万t标煤释放碳量。因此,进一步推动秸秆实现全量利用,对于促进低碳农业发展,应对气候变化有着十分重要的意义。此外,对于卫星遥感不可辨识的分散的小火点,未来还应在秸秆焚烧较为严重的地区运用实地调查的方法,对其焚烧量、火点分布、焚烧排放特征等进行进一步研究,从而更加准确地分析我国农作物秸秆的焚烧情况。

|