|

孟令奇,王源,许文,谭学洋,杨洋

(河北建投集团财务有限公司,河北石家庄050011)

摘要:当前电力成本过高是阻碍绿氢产业发展的主要原因;单位体积热值小、储氢运氢成本高和用氢设备昂贵是次要原因。当前绿氢产业应首先解决电力成本过高这一难题。本文将氢能产业的优劣势和金融业的特点相结合,从多个角度出发,提出了多条金融支持绿氢产业的建议。一是利用政策工具向低成本风力发电和光伏发电项目加大资金投入力度;二是利用政策工具向火力发电企业加大资金投入,鼓励其转型为新能源发电企业;三是金融支持绿氢本地制造本地使用;四是试点将部分财务公司纳入碳减排金融支持工具金融机构范围。五是研究建立适用于绿氢企业的授信制度和模型。

一、引言

当前世界,俄乌冲突、巴以冲突、印巴冲突愈演愈烈,美国对我国全方位的打压也愈演愈烈。国际环境不确定性的增大,对我国的化石燃料进口造成重大威胁。特别是我国目前石油对外依存度达到70%、天然气对外依存度达到40%的情况下,实现能源转型,保证能源安全,就显得刻不容缓。

氢能源,特别是由可再生能源制氢产生的氢,可以在一定程度上对化石燃料形成替代,降低我国的石油和天然气对外依存度。从而在一定程度上为我国的能源安全进行兜底。推进氢能源产业投资建设,既可帮助我国筑牢能源底线,又可推动我国钢铁、水泥等高能耗、高碳产业向绿色低碳转型,同时推进我国碳达峰碳中和计划进度。

基于“十四五”规划对氢能产业的要求,2022年3月,国家发展改革委和国家能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》,对我国中长期氢能发展提出了积极的指导意见。从中长期角度来看,我国氢能产业有着庞大的发展空间。特别是河北省拥有着庞大的新能源发电产能和丰富的风力发电资源,并且受到京津冀一体化战略的推动,在发展绿氢产业方面有着先天的资源优势和政策优势。

本文将以金融支持氢能产业发展为目的,从金融服务降低绿电发电成本和绿电交易成本两个途径入手,尝试降低电解水制氢过程的用电成本,进而降低制氢生产成本,推动氢能应用。并对相应的金融支持体系进行探索,以激励金融机构加大在氢能相关产业方面的投入,从而推动氢产业链的健康发展。

二、我国氢产业现状

根据《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》的描述,我国目前氢产能为3300万吨/年,达到工业制氢标准的为1200万吨/年。但是根据规划,我国可再生能源制氢在2025年才会达到10万吨/年—20万吨/年。而目前我国制氢的主要技术路线依旧是化石燃料制氢,既煤炭焦化气化、天然气重整以及甲烷煤炭合成气等化工生产的方式制取的灰氢和蓝氢。由可再生能源制造的绿氢占比不足1%。

如果依然采用以传统化石燃料为主的制氢方式,则属于换汤不换药,依然摆脱不了对化石燃料的依赖。在此技术路线下,贸然推动冶金、交通等行业的氢能化,还可能进一步加大石油和天然气的对外依存度。

因此《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》也提出:“结合资源禀赋特点和产业布局,因地制宜选择制氢技术路线,逐步推动构建清洁化、低碳化、低成本的多元制氢体系。”

三、氢气相较于其他化石能源的优劣势

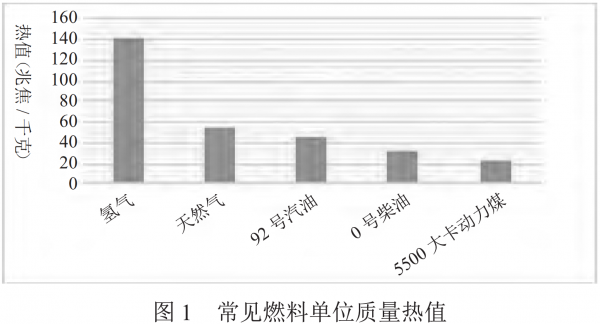

(一)单位质量方面的热值优势

在单位质量热值方面,氢气有着巨大的优势。氢气的热值约为142兆焦/千克;天然气的热值约为55兆焦/千克;我国的标准92号汽油的热值为44.5兆焦/千克;标准0号柴油的热值为32.6兆焦/千克。常见的5500大卡动力煤的热值为23.02兆焦/千克。通过对比可以看出,在同样质量下,氢气完全燃烧产生的能量远高于其他常见燃料完全燃烧产生的能量。

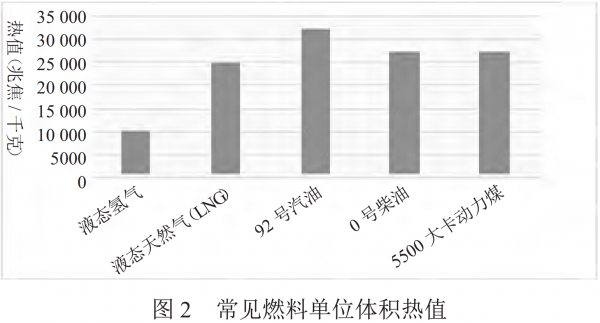

(二)单位体积方面的热值劣势

在单位体积热值方面,氢气相较于其他化石燃料有着巨大的劣势。气态氢气密度约为0.09千克/m³(常温常压),液态氢气密度约为70.8千克/m³;气态天然气密度约为0.72千克/m³(常温常压),液态天然气(LNG)密度约为450千克/m³;92号汽油的密度为725千克/m³;0号柴油的密度为850千克/m³;5500大卡动力煤的密度为1200千克/m³。

通过对以上数据计算可以看出,1m³气态(常温常压)和液态氢完全燃烧时释放的能量分别为12.8兆焦和10053.6兆焦。1m³气态(常温常压)和液态天然气(LNG)完全燃烧时释放的能量分别为39.6兆焦和24750兆焦。1m³92号汽油完全燃烧释放的能量为32262.5兆焦,1m³0号柴油完全燃烧释放的能量为27710兆焦。1m³5500大卡动力煤完全燃烧释放的能量为27624兆焦。通过对比可以看出,氢气在气态下(常温常压)单位体积的热值小于天然气(常温常压)。同时液氢单位体积的热值也小于液态天然气(LNG)、92号汽油、0号柴油和5500大卡动力煤。

(三)氢气相对于其他常见燃料的环境优势

汽油、柴油、煤等常见燃料燃烧后,都会产生诸如一氧化碳、氮氧化物和硫化物碳颗粒等副产品。即使是相对清洁的天然气,在不充分燃烧的状态下,也会产生一氧化碳和碳颗粒。与含碳化石燃料不同的是,氢气燃烧后的产物只有水,并不存在其他化合物或者碳单质。

对于企业尤其是大型企业而言,使用氢气能够带来更低的环境成本和碳税成本,同时可以帮助企业获得更优质的ESG评级。

(四)氢气相对较高的管输成本劣势

无论是氢气还是天然气,长距离管道运输相较于车辆运输都具有一定的运输成本优势。在当前技术条件下,当前主流天然气运输主干管线的天然气运输成本约为0.042元(千克/·百千米),而氢气的管线运输成本约为0.5元(千克/·百千米)[1],远高于天然气。换算为热值则天然气为0.076元(百兆焦/·百千米),氢气为0.35元(百兆/焦·百千米)。由此可见,即使换算为热值,在管输成本方面氢气相较于天然气也有着巨大的劣势。

(五)氢脆效应带来的金属损耗劣势

氢气与金属长时间接触,可能导致氢渗入金属后聚合集中形成氢分子,造成金属材料局部应力集中,最终导致金属破裂破损的现象。而且这种破损是不可逆的,一旦破损则不可修复。因此金属运氢管道和金属储氢设施如何做好防护、减少氢脆效应对金属材料的影响是一大难点。

通过分析氢气优劣势可以看出,氢气相较于其他化石燃料有单位质量热值上的绝对优势,但是单位体积热值又存在绝对劣势。在当前技术条件下,依靠大型储罐储存相同热值的液态天然气和液态氢气,液态氢气储罐的体积要比液化天然气储罐的体积大得多,液氢储罐的占地面积和建设成本及维护难度也要远高于液化天然气储罐。此外由于氢气的运输成本也远远高于天然气,因此在现有技术条件下,应当尽量减少氢气运输量和运输距离以降低氢气运输成本。

针对以上情况,现阶段应鼓励在用氢企业集中的区域建设大型制氢设备设施或者鼓励用氢企业自产自用,减少氢气的储运成本。

四、绿氢产业存在的问题

(一)制氢成本过高

当前绿氢行业基本都是采用电解水制氢的技术路线。在当前技术条件下,电解水制氢又可分为碱性电解水制氢、固体氧化物电解水制氢和质子交换膜电解水制氢。其中碱性电解水制氢技术最为成熟,但是不论采用哪种电解水制氢的技术路线,在电解水制氢的过程中,都需要消耗大量的电能。

目前电解水制氢的电力成本占到制氢总成本的80%左右。中国科学院大连物理化学研究所的研究显示,“电解水制氢电流密度稳定在4000安/㎡时,单位制氢能耗低于4.1千瓦时/m³,能效值大于86%;电流密度稳定在3000安/㎡时,单位制氢能耗低于4.0千瓦时/m³,能效值约88%”[2]。在此理想状态下,以冀北电价0.372元/千瓦时计算,1m³氢气的用电成本为1.488元。以此用电成本计算,在不考虑储氢和运氢成本的情况下,1m³氢气的成本在1.86元左右。

(二)可再生能源发电量不足以满足金属冶炼领域的需求

随着我国多年来在可再生能源领域的不断投入,可再生能源发电能力和发电量也在不断提高,但装机容量和发电量依然不足。

国家能源局资料显示,2022年我国可再生能源装机突破12亿千瓦,达到12.13亿千瓦,占全国发电总装机的47.3%,其中,风电3.65亿千瓦,太阳能发电3.93亿千瓦。可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时,占全社会用电量的31.6%,其中风电、光伏发电量达到1.19万亿千瓦时,较2021年增加2073亿千瓦时,增长21%。2022年全国发电量为8.85万亿千瓦时,全社会用电量为8.64万亿千瓦时。

相对于我国潜在的用氢需求量来说,新能源发电量依然过低。通过查询资料,目前全氢工艺进行冶铁炼钢的吨钢理论用氢量约为600—1000m³/吨[3]。本文按照800m³/吨,即800m³常温常压氢气每吨的炼钢用氢量计算,并以我国2022年粗钢产量101795.9万吨为基础进行测算。如采用全氢工艺进行冶铁炼钢,则每年的氢气用量约为8144亿m³。如果全部采用电解水制氢,则需要用电3.26万亿千瓦时,远低于我国2022年可再生能源发电量。更何况目前我国的发电量和全社会用电量基本持平,并无富余电量支持大规模电解水制氢。

此外以1m³氢气的制造成本1.86元计算,则1吨粗钢仅氢气成本就将达到1488元。中钢协的统计资料显示,2022年重点统计企业吨钢综合能耗为551.36千克标准煤/吨[4]。再将以上数据与华能国际公布的前三季度入炉标准煤单价1096.67元/吨相乘计算[5],可以得出当前的长流程煤炭炼钢,1吨钢的煤炭成本为604.27元,远远低于全氢炼钢的氢气成本。更何况如果现有钢铁厂将当前的传统长流程煤炭炼钢设备置换为氢炼钢设备,还要付出相应的设备置换成本,实际氢炼钢成本会比以上估算数值更高。

因此从各项成本上来看,除非能将氢炼钢的氢气成本降至低于煤炭成本的程度。在当前制氢固定成本不变的情况下,绿电价格降至0.096元以下,否则氢无法在钢铁厂面临巨大设备置换成本和燃料成本的压力下大规模应用于冶金领域。

(三)难以在家用车方面替代动力电池

根据长安汽车的规划,在2027年前长安汽车的动力电池单位体积能量密度将达到2.7—3.6兆焦/升,质量能量密度达到1.26—1.8兆焦/千克[6]。虽然无论在单位体积能量密度和单位质量能量密度方面,液氢都远超动力电池。但是当前技术条件下,氢燃料汽车采用的都是压缩氢气,相对于动力电池,其单位体积能量密度依然没有明显优势。而且市场上配置相同的某款家用汽车其续航里程705千米纯电版本价格为22万元,续航里程730千米的氢电版本价格接近70万元,价格差距巨大。因此笔者认为,虽然在低温环境中氢燃料汽车相较于电动汽车有着受温度影响小的优势,但是除非氢燃料电池车技术取得重大突破,价格大幅下跌,否则现阶段氢燃料电池汽车无法替代以三元锂电池和磷酸铁锂电池为储能材料的纯电动汽车和插电混动汽车。

基于氢高单位质量热值、低单位体积热值的特点,氢作为动力燃料更适合于那些对质量要求高、对体积要求低的交通运输工具,既适用于长途重载卡车、轮船和飞机,不适用于家用汽车。

五、金融支持绿氢产业发展的不足之处

(一)信贷投放缺乏动力

当前,金融机构在绿色信贷方面的侧重点依然集中在新能源发电领域。对绿氢产业投放的贷款,针对的依然是风电制氢、光伏制氢等各类新能源发电的配套项目。

此类项目的配套制氢项目,往往是利用弃风、弃光所产生的无法上网的电量。相对于大规模专项的制氢项目而言,依然规模较小。

目前绿氢产业依旧处于初创期,绿氢的消费市场依然存疑。笔者查询多家大行的年度报告和社会责任报告发现,只有极少数银行将氢产业的研究和人才培养写入了社会责任报告。而相关绿氢人才的缺失,也导致了大部分银行业金融机构对绿氢产业看不懂,不敢投。

因此从金融机构的角度来看,看不懂的绿氢行业相关企业更应该由风投资金或基金予以支持。

这一情况也导致了金融机构不愿或不敢向单纯的绿氢制造项目投放资金。从而进一步造成了绿氢项目审批难、审批流程长、融资成本高。从而迟滞了绿氢企业的项目建设进度,减少了流动资金投放量。使得绿氢企业无论是项目建设还是生产经营,都存在因资金不足畏首畏尾的情况。

(二)缺乏绿氢专项授信政策

相较于传统化石燃料,绿氢具有可再生性,在化工行业又可以作为还原剂、原材料以及燃料。总而言之,绿氢行业同时具有电力和化石能源的行业特点。

这也导致了绿氢卡在电力行业和化石能源行业之间,让金融机构左右为难。调查发现,当前大部分银行业金融机构并没有专用针对绿氢这一特殊行业的专项额度审批制度和模型,目前只有个别银行业金融机构有针对绿氢产业链企业设计的专项授信政策。大部分银行仍采用传统授信模型核定绿氢项目的授信额度。

调查发现,目前大部分商业银行的授信额度审批采用黑箱模式。前台业务人员,只能进行简单数据输入,很难了解授信模型的运作原理。这也导致了授信模型的建立和修改只能自上而下进行,不能形成由下至上的正向反馈。而中后台人员又不像一线人员直面企业,其制定的授信模型不一定能够很好地满足绿氢这种新兴行业的需要。

六、金融支持绿氢产业扬长避短的建议

金融业在一场经济活动中通常起到的是辅助的作用,它的任务就是更好地辅助在实体经济领域里活动的各类企业,使他们有足够的资金解决自身存在的问题,在经济活动中创造更大的价值。

不过任何事物都有两面性,金融行业支持绿氢产业要抓住问题的关键点,在支持绿氢产业的同时也要考虑对传统行业的冲击。

考虑绿氢产业对火电行业可能带来的冲击,针对上文提到的氢能的优势、劣势以及绿氢产业当前存在的问题以及当前金融支持绿氢体系存在的不足之处,笔者提出了以下建议:

(一)向低成本风力发电和光伏发电项目加大资金投入力度

当前光伏发电的成本在0.2元/千瓦时左右,风力发电的成本已可控制到0.2元/千瓦时以内,老光伏和老风力发电场的成本普遍在0.3元/千瓦时以上甚至高至0.8元/千瓦时。但是即使制氢企业以0.2元/千瓦时的价格采购电力用于制氢,其成本依然太高。在当前新能源发电量不足以满足制氢需要的情况下,发电成本不下降,用电价格更不可能降低。

因此,应进一步加大对低成本光伏及风力发电的碳减排金融支持工具的支持力度,以鼓励能源企业投资新建低发电成本光伏和风力发电场或对现有老旧光伏和风力发电场进行升级改造,以降低绿电成本,从而进一步降低制氢企业的用电成本。具体参考方案如下:

设计专项碳减排金融工具,支持低成本新能源发电项目。风力发电和光伏发电项目在运营期的主要支出是银行贷款还本付息,其正常运营维护支出并不高。此类项目的贷款投放往往以15年期固定资产贷款为主。当前的碳减排金融支持工具期限为1年,可展期2次。但是相对于15年期的固定资产贷款,碳减排金融支持工具的期限依然太短。

建议以项目核准文件和项目科研报告为准,针对成本低于0.096元/千瓦时的光伏和风力发电项目,设计期限5年可展期2次、利率在2%左右的低价绿电专项碳减排金融支持工具,以鼓励银行将贷款资金投向发电成本较低的新建光伏和风力发电项目以及老旧光伏和风力发电升级改造项目,促进此类项目提升建设速度和扩大建设规模。

(二)向火力发电企业加大资金投入,鼓励其转型为新能源发电企业

火力发电项目的成本受煤价影响较大,当前投运年份不高的火电企业,成本在0.3—0.4元/千瓦时之间,部分效益相对较差的火力发电企业成本可高至0.7元/千瓦时。

随着风力发电和光伏发电的成本的不断降低,火电企业将不再具有成本优势。虽然冀北和冀南电网的电力交易价格要以标准电价为基础上下浮动20%,部分火电企业尤其是坑口发电企业仍有利润空间。但是随着全国电力交易价格市场化的逐步推进,电力交易价格完全放开只是时间问题。然而我国电力结构中,火力发电依然是绝对主力,将我国的发电主力由火力发电扭转为新能源发电,一是要建设大规模储能设施,二是要建立智能电网,三是要做好火电企业关闭或转型后的职工安置。笔者认为做好火电企业关闭或转型后的职工安置是最难解决的问题。针对这一问题给出如下建议:

在支持煤炭清洁高效利用专项再贷款下增设火电企业绿色转型再贷款,并延长政策时间。火电企业绿色转型再贷款,专门用于支持商业银行向火电企业转型投资新能源发电行业或火电企业职工新成立的新能源发电公司投放贷款。如此便可一举多得,不仅保障了因电价下降、利润降低而受到影响的火电企业职工的自身权益,还增加了新能源发电能力,同时降低了新能源发电成本。

(三)金融支持绿氢本地制造本地使用

好钢用在刀刃上,虽然河北省有着较高的存款余额和存贷款差,但是与北京、上海、广东相比仍然相差甚远。而绿氢产业需要一步一步走,首先应解决容易用氢替代其他化石燃料的企业用氢问题,随后再解决其他相对较难用氢替代化石燃料的企业的用氢问题。针对氢能高储运成本、高单位质量热值、低单位体积热值以及氢燃料电池不易受低温影响的特点,提出以下建议:

向重点区域重点制氢企业提供贷款倾斜,鼓励它们上网竞价交易采购绿电制氢。张家口和承德地区冬季气温较低且缺乏天然气资源,重型纯电和天然气运输车辆不易在此地运用,而氢能源正好弥补了这方面的劣势。张家口和承德两地已经有了一些氢能相关产业,特别是《河北省制造业高质量发展“十四五”规划》提出了重点建设张家口国家可再生能源示范区和氢能示范城市、承德清洁能源融合发展等产业示范基地的目标,更是给氢能在此两地的推广带来了契机。

因此,应鼓励商业银行在以上政策重点扶持区域以制氢企业采购绿电的交易合同为依据,发放相应的贸易贷款。针对制氢企业的结算方式,利用循环额度贷款的模式,在制氢企业需要结算绿电电费的时候提供低成本的贷款资金支持;在制氢企业收回用氢客户资金的时候,偿还贷款。提高贷款的周转率,从而降低制氢企业的贷款规模,缩短占用时间,同时降低贷款成本。

(四)将财务公司纳入碳减排金融支持工具的金融机构范围

作为非银行金融机构,财务公司承担着保持企业集团流动性、支持企业集团重点项目建设的重要任务,其对利润的敏感性并不高。由于财务公司存在着以上特点,其投放的贷款以短期贷款为主,中长期贷款较少,同时还扮演着部分风投和投资基金的角色。然而电解水制氢行业尚处于摸着石头过河的初创阶段,盈利水平不稳定,相对于其他已经成熟的传统发电行业,更不容易获得银行贷款。在银行看来,这类企业的资金应由基金或风投提供。

由于需要维持资金链的稳定,且可动用的存款相对较少,财务公司并不愿意其投放的贷款被长期占用。对于属于企业集团系统制氢企业来说,由于缺少银行贷款的支持,其建设和运营的资金将主要来自所属集团的财务公司。处于初创阶段的电解水制氢企业,很可能会因此大量占用财务公司贷款规模。这个问题反过来又会导致财务公司减少对制氢企业的投入,使得财务公司资金不能很好地用于制氢企业的项目建设和运营。针对这一问题,建议:试点将拥有绿电制氢项目的企业集团所属财务公司纳入碳减排金融支持工具金融机构范围,以盘活财务公司资金,解除资金被长期占用的后顾之忧,使其能够更加放心地将低成本资金投入绿电制氢项目,帮助其降低绿氢成本。

(五)研究建立适用于绿氢企业的授信制度和模型

当前绿氢行业整体处于初创期,大量绿氢企业不单是为了获取利润而设立。这些绿氢企业在一定程度上承担着一些科研任务。此类企业往往存在着与科创型企业相似的财务状况,例如高研发费用占比、不稳定的营业收入和利润。

针对这一问题,建议银行业金融机构应当积极主动加强针对绿氢企业行业特点的研究,采用前后台相结合的方式,从实际应用和政策理论两个方面出发,参考科创类法人客户的授信制度和模型,制定适合有科研任务的绿氢企业的授信制度和模型。此种授信制度当以订单法为主,在满足绿氢企业用款需求的同时,通过应收账款质押等保证方式,满足金融机构对风险控制的需求。

七、结论及展望

基于氢能本身的特点和当前制氢技术的限制,各金融机构需要精准施策、精准发力,在当前阶段针对新能源发电和绿氢企业精准投放资金。同时在保障传统火电企业职工权益的情况下,推动绿电成本不断降低,从而带动绿氢成本不断降低,使得下游用氢企业能够用到价格低廉和丰富的绿氢。

未来随着绿电成本的进一步降低,应适时推动有关部门扩大交易电价的浮动范围,让廉价绿电走进每一个制氢企业。同时在绿氢炼钢成本低于传统长流程煤炭炼钢的时候,大力推动钢铁企业向氢炼钢全面转型,从而完成我国的碳达峰碳中和目标。

参考文献:

[1]蒲亮,余海帅,代明昊,等.氢的高压与液化储运研究及应用进展[J].科学通报,2022,67(19):2172-2191.

[2]全国电力设备管理网.能效值大于86%,中科院大化所规模化电解水制氢效率创纪录[EB/OL].(2021-11-15)[2023-11-27],http://www.cpem.org.cn/list100/49130.html.

[3]国际新能源网.碳关税来了!蓄势待发的氢冶金需要用多少氢?[EB/OL].(2023-10-08)[2023-11-27],https://newenergy.in-en.com/html/newenergy-2427280.shtml.

[4]王维兴.2022年我国钢铁行业能源消耗评述[N].世界金融导报,2023-05-09(B14-B15).

[5]证券之星.华能国际:公司前三季度境内综合入炉除税标煤单价为1096.67元/吨,同比下降12.85%[EB/OL].(2023-11-17)[2023-11-27]http://k.sina.com.cn/article_1850649324_6e4eaaec02001abun.html.

[6]新华网.创造新生态引领新价值长安汽车助推动力电池行业发展[EB/OL].(2023-11-18)[2023-11-27]http://www.xinhuanet.com/auto/20231118/49cbda534a7d466b8dbfeb6ed107a8d1/c.html. |