|

李志勇1,2,潘相敏1,3,马建新1,3

(1.同济大学新能源汽车工程中心,上海201804;2.嘉兴学院建筑工程学院,浙江嘉兴314001;3.同济大学汽车学院,上海201804)

摘要:定量研究了加氢站内物理爆炸、闪火、射流火焰和气云爆炸四种典型氢气事故后果,考察储氢压力、泄漏孔径以及风速大小对事故后果的影响规律。研究结果表明:物理爆炸和气云爆炸的有害影响距离最大,可分别作为瞬时泄漏和连续泄漏的决定性后果;物理爆炸、闪火、气云爆炸和射流火焰的有害影响距离均随着储氢压力和泄漏孔径的增大而增大,但在各个方向上的增幅表现出不同的规律;在大风天气条件下,加氢站氢气泄漏事故可造成更为严重的危害。

随着各国氢燃料电池车示范项目的实施,与之配套的氢能基础设施——加氢站也在全球范围内迅速发展,据2009氢能基础设施调查[1],截至2009年底世界范围内运行中的加氢站至少有150座。我国目前已投入运营的加氢站有3座,早前建成的北京永丰和上海安亭两座加氢站,已成功地支撑了中国科技部、联合国开发计划署(UNDP)和全球环境基金(GEF)组织的中国燃料电池公共汽车商业化示范项目和2008北京奥运会燃料电池汽车示范运行。2010年投入运营的世博加氢站为2010世博燃料电池汽车的运营提供氢气加注服务。随着更多燃料电池汽车的示范运行和国家“十城千辆”新能源汽车示范项目的开展,我国加氢站的建设或将进入加速发展阶段,迫切需要开展加氢站安全相关研究。开展事故后果量化评价方面的研究不仅对加氢站的选址及周边建筑规划具有现实指导意义,对加氢站安全距离的确定及氢能基础设施相关标准的完善,也具有重要参考价值。

氢气泄漏可分为两种情形:瞬时泄漏和连续泄漏[2]。储氢容器的突然爆破导致氢气在一瞬间完全泄漏属于瞬时泄漏,容器或管道出现破损导致氢气在一段时间内沿孔持续泄漏则属于连续泄漏。瞬时泄漏在一瞬间导致大量氢气泄漏。一方面高压氢气向空间释放过程中(即物理爆炸)的超压可对人造成伤害;另一方面,氢气本身可燃,氢气可燃云团被点燃后可形成大面积闪火对人产生危害,如果闪火发生的区域遇到障碍物或受限空间,则有可能进一步演变为气云爆炸,爆炸产生的超压同样对人造成伤害。连续泄漏是沿孔的持续泄漏,如果氢气在泄漏点附近立即点燃,则可形成类似于火焰喷射器发射的氢气射流火焰,射流火焰产生的热辐射可对人造成危害。如果泄漏持续一段时间后形成氢气可燃云团后再点燃,则可形成闪火,闪火发生的区域如果受限,则可进一步演变为气云爆炸。氢气燃烧和爆炸过程中产生的热辐射和超压对人的伤害限值,国际上存在一定的争议[3],本文采纳应用较为广泛的欧洲工业气体协会(EIGA)的推荐值[4]:即热辐射9.5kW·m-2和超压0.007MPa作为对人的有害影响标准,这个标准是指可造成1%死亡概率的伤害标准,对应的影响距离称之为有害影响距离(Harm effect distances)。

1模型与方法

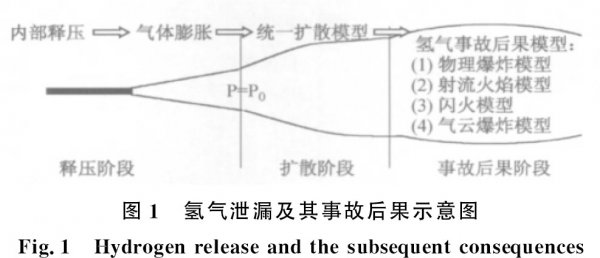

高压氢气的泄漏及其事故后果可分为三个阶段,如图1所示:释压阶段、扩散阶段和事故后果阶段。释压阶段是指从初始泄漏压力泄压到外界大气压力值的过程,扩散阶段是指受密度差和空气湍流等作用主导的氢气—空气混合过程,燃烧爆炸阶段则是指由于氢气的可燃性,在与空气混合到燃烧限范围内形成可燃云团后,发生的闪火、爆炸或射流火焰等事故后果危害。这三个阶段只是从模型逻辑上划分的,在实际氢气泄漏中,并不是一个阶段完成再开始另一个阶段,三个阶段实际上是同时发生的。对连续泄漏而言,氢气释压阶段又可分为两个阶段:内部释压阶段和氢气膨胀阶段。前者是在容器和管道内部的释压过程,后者是在大气中的释压过程。对瞬时泄漏而言,这两个阶段合二为一。

对于第一阶段的计算,通常基于熵守恒的假设,配合质量守恒、动量守恒和能量守恒方程,即可确定出终态的压力、温度、气体流速和质量流量等参数;对于第二阶段,采用国际上事故后果评价领域广泛应用的统一扩散模型[5]。本文采用的事故后果模型为物理爆炸模型、射流火焰模型、闪火模型和气云爆炸模型。

1.1物理爆炸模型

1.2射流火焰模型

射流火焰是氢气连续泄漏时,由于在泄漏点附近发生点燃引起的一种喷射火焰现象。射流火焰的危害主要是热辐射对人造成的伤害,因此评价射流火焰主要是估计射流火焰产生的热辐射大小。在早期众多射流火焰的模型中,Chamberlain[8]提出的表面辐射模型被广泛采纳,这一模型后来被Johnson等[9]加以扩展,发展为本文所采用的射流火焰模型。

1.3闪火模型

对于氢气云团发生的闪火,根据欧洲工业气体协会(EIGA)4的建议,认为一旦云团混合浓度达到燃烧下限,即可发生闪火,故模型假定发生闪火的区域即为统一扩散模型中计算出的4%氢气浓度廓线区域。

1.4气云爆炸模型

在受限空间或半受限空间内发生的闪火,有可能演变为气云爆炸。本文气云爆炸采用Baker气云爆炸模型[10],求解过程中,由比例距离找出对应的比例超压时,需要根据空间受限程度、反应活性等参数确定对应的曲线。

2结果与讨论

下面对不同条件下加氢站氢气泄漏事故后果的影响分别予以考察。

2.1储氢压力的影响

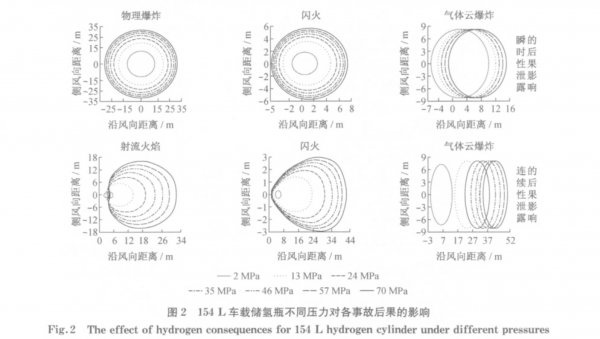

35MPa加氢站内可能发生泄漏的储氢容器有拖车储氢瓶(8~20MPa),站内高压储氢瓶(35~43.8MPa)和燃料电池车车载储氢瓶(2~35MPa)。不同的储氢瓶压力变化范围是不同的,由于车载储氢瓶压力范围最广,这里以车载储氢瓶为例。目前国内使用的车载储氢瓶有多种,这里以最常见的燃料电池轿车车载储氢瓶为例。轿车车载储氢瓶有多种规格,多为74L瓶,最大的有154L瓶,这里以最大的轿车储氢瓶154L为例。35MPa轿车车载储氢压力变化范围为2~35MPa,未来需达到70MPa,以满足行驶里程的需求,因此这里做一定的扩展研究,假定轿车车载储氢瓶的压力变化范围为2~70MPa,研究不同压力值下的有害影响距离。

由图2可以看出,对154L储氢瓶2~70MPa压力范围的泄漏而言,瞬时泄漏和连续泄漏的各后果影响均随着储氢压力的增大而增大,但在不同方向上增大的程度表现不一。物理爆炸的影响范围是正圆,随储氢压力的增大,影响距离的增幅在各个方向相同。而闪火的影响是不规则的椭圆,沿下风向略扁,随储氢压力的增大,影响距离的增幅在下风向更为显著。气云爆炸的影响范围也是正圆,随储氢压力的增大,正圆的半径并无变化,仅最远点火点即爆炸中心顺风移动,因此影响距离的增幅在上下风向相同,在侧风向的影响距离没有变化。

对连续泄漏而言,射流火焰的影响范围类似椭圆,随着储氢压力的增大,射流火焰在下风向的影响距离显著增加,上风向的影响距离变化并不明显。闪火的影响范围类似于一个沿泄漏方向的扁水滴,沿泄漏方向影响距离可超过40m,而对侧风向的影响距离仅不到3m。随着储氢压力的增大,闪火的影响距离在下风向增幅较为明显,在上风向的增幅并不显著。气云爆炸的影响范围依然是正圆,随着储氢压力的增大,除2MPa的泄漏以外,影响半径并无变化。2MPa的爆炸半径较小主要是由于氢气总量少导致扩散到远端参与气云爆炸的气体较少所致。其他压力水平下泄漏导致的气云爆炸半径均不变,但最远点火点即爆炸中心顺风移动,因此影响距离的增幅在上下风向是相同的,而在侧风向的影响距离,除2MPa泄漏以外均无变化。

储氢压力对物理爆炸的正面影响比较好理解,主要是由于更高的储氢压力使得瞬时泄漏以更大的压力水平释放,从而产生更为强烈的超压冲击,导致更远的影响距离。储氢压力对射流火焰的正面影响也容易理解,更高的压力使得射流氢气以更快的速度喷出,从而有能力到达更远的地方。对闪火和气云爆炸的正面影响,主要是由于更高储氢压力意味着相同时间内更大规模的氢气泄漏,且是以更快的速度泄漏,从而使得氢气云团的波及范围更远。

由表1可以进一步看出,对2~70MPa压力范围的氢气泄漏而言,瞬时泄漏的物理爆炸的影响距离始终最大,连续泄漏的气云爆炸影响距离最大,这意味着物理爆炸和气云爆炸可分别作为瞬时泄漏和连续泄漏的决定性后果。将表1中距离进一步排序还可以看出,对于2~70MPa氢气泄漏而言,瞬时泄漏的各事故有害影响距离大小依次为:物理爆炸>气云爆炸>闪火;连续泄漏各事故后果有害影响距离排序为:气云爆炸>闪火>射流火焰。对35MPa和70MPa轿车车载储氢瓶(154L)而言,最大影响距离均由气云爆炸产生,分别为42.2m和50.2m。

2.2泄漏孔径对不同事故后果的影响

实际中泄漏点可能有多种情形如管道焊缝破损、管道壁破损等,泄露点形状也是不规则的,为简化起见本文假定泄漏孔口为正圆,正圆孔口对应的直径即为泄漏孔径。工程上常用的输氢管道规格如表2所示,由于管道壁厚的差异,内径尺寸是一个范围。以最坏的情况全通径破裂为例,氢气泄漏孔径即为管道内径尺寸,由此即得到最大泄漏孔径的取值。

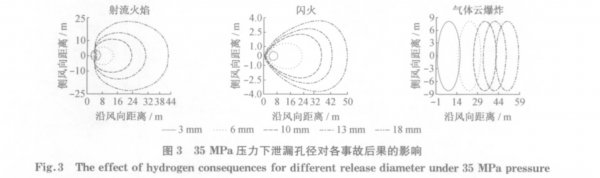

由图3可以看出,对35MPa氢气泄漏,三种典型事故后果的影响距离均随着泄漏孔径的增大而增大,这主要是由于质量流量随孔径增大而增大所致,进一步观察图3可发现,各事故后果影响距离增大的程度在各个方向上表现不一。射流火焰的影响范围是不规则椭圆,随着泄漏孔径的增大,影响距离的增幅在下风向更为显著。闪火的影响依然类似于一个扁水滴,与射流火焰一样,随着泄漏孔径的增大,影响距离的增幅在下风向更为显著,而上风向的影响距离变化则并不明显。气云爆炸的影响范围依然是正圆,随着泄漏孔径的增大,正圆的半径并无变化,仅最远点火点即爆炸中心顺风移动,因此影响距离的增大在上下风向是相同的,而在侧风向的影响距离没有变化。

由表3可以看出,对35MPa氢气泄漏而言,不论泄漏孔径如何变化,气云爆炸影响距离始终最大,可作为35MPa连续泄漏事件的决定性后果。将表3中距离进一步排序还可以看出:不论泄漏孔径如何变化,连续泄漏各事故后果有害影响距离排序为:气云爆炸>闪火>射流火焰。需要说明的是,58.2m似乎超出了国标和上海地方标准[11-12]中50m距离规定,但实际上并不矛盾。这里58.2m是指“有害影响距离”,这是假定事故必然发生后,造成1%死亡概率的影响距离。而安全距离则不仅要考虑事故后果,也要考虑其发生的概率。气云爆炸发生的概率是:10-5年-1[13](连续泄漏发生的频率)×0.2(点火概率)×0.4(气云爆炸概率)=8×10-7,故在58.2m处造成死亡的风险实际上只有8×10-9年-1,远远低于安全距离的风险标准10-6·年-1[14]。因此对于气云爆炸这样的高危害低概率事件,安全距离事实上是远低于有害影响距离的[15-16]。

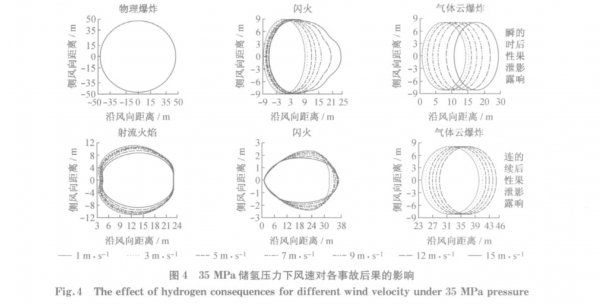

2.3风速大小对不同事故后果的影响

以国内常见的35MPa加氢站站内储氢瓶890L为例,考察瞬时泄漏和10mm孔径连续泄漏事故后果随风速大小的变化情况。

由图4可以看出,风速对物理爆炸和射流火焰的影响微乎其微,对闪火和气云爆炸则存在正面的影响:即风速越大,影响距离越大。对瞬时泄漏而言,物理爆炸瞬间压力释放,风的吹拂不足以对爆炸冲击波产生影响。对闪火而言,是由氢气可燃云团形成,较大的风速会使得氢气云团以更快的速度运动,从而有机会在被抬升到空中之前运动到近地面更远的地方,因此大风速使得氢气在近地面波及范围更广,从而闪火的影响也就越大。气云爆炸是由闪火在受限空间发展而来的,因此表现出与闪火相同的规律,即风速越大,影响范围越大。对连续泄漏而言,射流火焰在下风向远端的影响几乎重合,说明风的吹拂对火焰辐射的传播没有太大影响。闪火和气云爆炸的影响范围随风速的增大而增大,与之前连续泄漏形成的闪火和气云爆炸规律类似,同样是由于较大的风速会使得氢气云团以更快的速度运动,在近地面波及范围更广所致。

由表4可以看出,不论风速如何变化,物理爆炸和气云爆炸分别作为瞬时泄漏和连续泄漏的决定性后果的结论仍然成立。将表4中距离进一步排序还可以看出:对于35MPa氢气泄漏而言,不论风速如何变化,瞬时泄漏的各事故后果有害影响距离大小始终依次为:物理爆炸>气云爆炸>闪火;连续泄漏的各事故的有害影响距离排序始终为:气云爆炸>闪火>射流火焰。

3结论

定量研究了加氢站内物理爆炸、闪火、射流火焰和气云爆炸四种典型氢气事故后果,考察储氢压力、泄漏孔径以及风速大小对事故后果的影响规律,结果表明:

(1)对瞬时泄漏而言,各事故后果有害影响距离排序始终为:物理爆炸>气云爆炸>闪火,物理爆炸可作为瞬时泄漏的决定性后果。对连续泄漏而言,各事故后果有害影响距离排序始终为:气云爆炸>闪火>射流火焰,气云爆炸可作为连续泄漏的决定性后果。

(2)物理爆炸、闪火、气云爆炸和射流火焰的有害影响距离均随着储氢压力的增大而增大,但在各个方向上增大的幅度表现出不同的规律。一般来说,物理爆炸和气云爆炸的影响距离增幅与方向无关,闪火和射流火焰在下风向影响距离的增幅要明显高于上风向。

(3)连续泄漏各事故后果影响距离随着泄漏孔径的增大而增大。但在各个方向上增大的幅度表现出不同的规律。一般来说,气云爆炸的影响距离增幅与方向无关,闪火和射流火焰在下风向影响距离的增幅要明显高于上风向。

(4)风速对物理爆炸和射流火焰的影响微乎其微,对闪火和气云爆炸则存在正面的影响:即风速越大,影响距离越大。考虑到气云爆炸是决定性后果,因此可以说在大风天气条件下,氢气事故后果危害更为严重。

|