|

宁艳春1,王丰鑫2,赵香香2,伊凤1,许芳1

(1.中国石油吉林石化公司研究院,吉林132021;2.中国石油咨询中心,北京100724)

摘要:从我国实现“碳达峰、碳中和”的愿景出发,通过对我国一些区域秸杆“五化”综合利用的情况调研,分析了发展以秸秆为原料的生物质能的重要意义;并提出具体建议。

2019年全球的碳排放量高达401亿t,其中86%来自化石燃料的使用。因此,减少化石能源的使用,更多地使用低碳能源仍是全球共同追求的目标和能源消费趋势。2020年9月,我国在第75届联合国大会上庄严承诺,中国将力争2030年前达到碳达峰,2060年前实现碳中和。

在此大背景下,能源的多元化研究和实践愈加受到重视。其中,生物质能源以其绿色、低碳、清洁、可再生的特点,也越来越受到社会各界的关注。在我国实现“双碳”目标的愿景中,生物质能源也将迎来新的发展机遇。本文通过对我国秸秆“五化”(肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化)综合利用的调研,提出了我国秸秆燃料化生物质能源的发展趋势和建议。

1秸杆“五化”综合利用的调研情况

1.12020年我国秸杆“五化”综合利用情况

中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所霍丽丽等[1],针对秸秆综合利用存在的温室气体排放问题,开展的调研结果表明:2020年全国秸秆产生量为8.56亿t,可收集量为7.22亿t,利用量为6.33亿t,秸秆综合利用率达到87.6%。从“五料化”利用结构分析,2020年,肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化利用量占秸秆可收集资源量的比例分别为62.1%、15.4%、8.5%、0.7%和1.0%。我国秸秆肥料化、饲料化、能源化(燃料化)、基料化、原料化利用的温室气体减排占比分别为62.7%、4.4%、30.0%、0.4%、2.6%。肥料化和能源化利用的减排量最高,占总减排量的92.7%,温室气体减排贡献较大。

1.2某地区2021年秸杆“五化”的综合利用情况

笔者调研了东北某地级市2021年秸秆“五化”利用情况。该市2021年秸秆总量为653万t,其中农民自用86万t,占13.2%;打包离田利用后散落无法收集秸秆29万t,占4.4%;“五化”利用的秸秆达到300万t,占46%;未“五化”利用的秸秆238万t,占36.4%。

(1)秸秆能源化利用。主要形式为秸秆焚烧发电。2021年已建成生物质发电企业3家,生物质供热企业5家,带动生物质颗粒加工企业19家,实现秸秆能源化利用量58万t。

(2)秸秆原料化利用。主要用于生产可降解秸秆纸膜、秸秆板材等,提高了秸秆的附加值。秸秆原料化利用量6万t。

(3)秸秆肥料化利用。采取玉米秸秆全量翻埋还田、玉米秸秆松耙碎混还田、玉米秸秆联合整地碎混还田、水稻秸秆翻埋还田、旋耕还田原位搅浆还田及造肥等方式,有效提高秸秆肥料化利用率。秸秆肥料化利用达到66万t。

(4)秸秆饲料化利用。大力发展“秸秆变肉”工程,鼓励秸秆粗饲料利用,扩大秸秆饲料化利用规模。秸秆饲料化利用达到169万t。

(5)秸秆基料化利用。大力发展食用菌秸秆基料化生产、发展秸秆基质育苗、发展秸秆基质栽培生产等利用方式,带动秸秆基料化产业发展。秸秆基料化利用达到1万t。

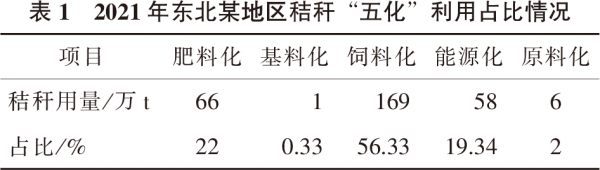

综上,该地区2021年实现秸秆“五化”利用300万t,主要体现在“肥料化、基料化、饲料化、能源化以及原料化”。其中,肥料化利用即秸秆还田66万t,秸秆基料化、基质化利用量1万t,秸秆饲料化利用量169万t(省“秸秆变肉”工程目标任务),秸秆能源化利用量58万t,原料化利用6万t。2021年秸秆“五化”利用中肥料化利用量、基料化利用量、饲料化利用量、秸秆能源化利用量以及原料化利用量分别占“五化”利用总量的占比情况详见表1。

从表1可以看出,肥料化利用量和饲料化利用量占比大,占总量的78.33%;能源化占比为19.34%、原料化占比2%,均处于比较低的水平;基料化利用的秸秆由于需求量少,只占比0.33%。

2存在的问题

通过调研,总结出了秸秆“五化”利用存在的问题,主要是:收储运服务体系不完善、利用技术不够先进、激励扶持政策还有待完善等。“肥料化”、“饲料化”利用占比78.33%,虽然可以解决农作物剩余秸秆,但利用率低、投入产出比不高,属于低值化利用。而相对属于高值化利用的能源化及原料化利用还处于比较低的水平。秸秆全域禁烧后综合利用率要达到100%,一方面要扩大“五化”利用,补上未“五化”利用的秸秆缺口238万t,另一方面要高值化利用,尤其是能源化及原料化利用方面要加大力度。

3发展以玉米秸秆为原料的生物质能势在必行

2022年1月29日,国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》中明确了“在能源低碳转型方面,到2025年,非化石能源消费比重提高到20%左右,非化石能源发电量比重达到39%左右”;“按照不与粮争地、不与人争粮的原则,提升燃料乙醇综合效益,大力发展纤维素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油等非粮生物燃料。”

汽油和柴油等化石燃料是把原来固定的碳通过燃烧使其流动化,并以二氧化碳的形式累积于大气环境,从而产生温室效应;而以玉米秸秆为原料生产燃料乙醇是由植物的光合作用固定于地球上的太阳能,并把太阳能变成有机物而储藏的能量。在这个过程中,相对于化石燃料,燃料乙醇可以显著减少温室气体排放,改善大气环境[2]。

近年来,纤维素燃料乙醇凭借其“清洁能源”和“绿色能源”的属性也已得到社会各界的广泛认可和大力支持,不少专家学者提出通过燃料乙醇替代煤炭、石油和天然气等燃料,不仅可以减少对传统化石能源的依赖,还可以减少颗粒物质排放、温室气体排放以及对水体和土壤的污染等,纤维素乙醇是具有发展潜力的化石燃料替代能源。以玉米秸秆为原料的纤维素燃料乙醇,具有可再生性、低污染性和减少温室气体排放等优点。

发展纤维素乙醇有着优化能源结构、改善生态环境、促进农业发展的重要作用,符合我国建设清洁低碳、安全高效现代能源体系的要求,是我国倡导绿色低碳发展,实现“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标不可或缺的重要举措之一。

目前,我国生物质能转化研发的关键技术还有待突破,经济性也有待进一步提高。据有关方面预计,随着我国研发技术水平和装备水平的不断提高,纤维素乙醇将有望在2025年实现规模化生产。玉米秸秆、麦秆等农林废弃物的资源化利用,对促进我国能源结构的绿色转型,防止环境污染和碳减排将具有重要的意义。

4发展建议

玉米秸秆转化为乙醇这个看似并不太复杂的加工过程,其实困难重重。原料预处理、纤维素和半纤维素水解糖化、戊糖与己糖发酵、蒸馏脱水等环节都有一系列科学、技术和工程问题需要探索和解决。纤维素乙醇技术难以产业化生产的主要原因在于原材料、能耗及环境成本居高不下,难以与第一代燃料乙醇竞争[3~5]。为了强化绿色低碳科技创新,助力我国“双碳”目标实现,建议如下。

4.1要统筹解决高效预处理工艺、低成本纤维素酶生产以及戊糖高效利用乙醇菌种等关键技术瓶颈问题,完善和优化过程技术

(1)解决生物质抗降解屏障解聚:可通过基因调控的手段改造能源作物、获得木质素含量较低或木质素易解构、糖含量高的生物能源生产原料;建立多种预处理方法,使得木质素改性或者脱除,以便于后期木质纤维素材料转化为可发酵糖[5]。

(2)开发低成本纤维素降解酶及酶解工艺:结合合成生物学技术的进展,充分挖掘酶制剂的高效性与专一性,创建与处理工艺相匹配的酶制剂复配配方,协同开发预处理与媒介工艺,最终进行工艺集成[5]。

(3)通过增加新的代谢通路提升发酵效率:菌株的选育和发酵工艺的优化是研究重点,合成生物学可为乙醇发酵菌株开发提供新的手段,设计全新代谢途径,从而实现碳原子经济,促进纤维素乙醇发酵工程的整体提升[5]。

4.2构建纤维素燃料乙醇整合生物炼制系统,全面降低工艺成本、酶成本、能耗和环境成本

(1)重点从高效利用纤维素的微生物底盘出发,通过深入研究木质纤维素降解规律,建立基于生物大数据和人工智能的数字细胞设计技术,设计构建戊糖、己糖利用与乙醇、高级醇、脂肪酸、脂肪烃等能源化学品高效合成的途径,重构物质与能量代谢调控网络,促进碳流定向分配和快速转化,使超过80%的碳流用于目标能源化学品的合成,构建出国际领先的、具有自主知识产权的木质纤维素整合生物炼制(consolidated biomass processing,CBP)系统,实现纤维素乙醇等万吨级到十万吨级的产业化示范,推进作为低碳交通燃料的应用[5]。

(2)运用合成生物学技术,在代谢工程、基因组工程等层面,继续深入研究纤维素乙醇生产制备过程中关键酶的催化机理,理性设计与定向改造重要底盘生物的生理生化性质,进行代谢调控与遗传改造,高效定向设计构建优质生产纤维素乙醇的人工细胞、多细胞体系、生物与化学耦合系统[5]。

(3)结合过程工程技术,在生物反应器设计、生物反应过程放大与系统控制等层面上,研究纤维素乙醇相关的生物发酵工艺优化、智能发酵控制、发酵产品分离纯化等,实现纤维素乙醇的高效低成本生产,从而在与石化能源的竞争中取得优势[5]。

参考文献:

[1]霍丽丽,姚宗路,赵立欣,等.秸秆综合利用减排固碳贡献与潜力研究[J].农业机械学报,2022,53(01):349—359.

[2]邹才能,潘松圻,党刘栓.论能源革命与科技使命[J].西南石油大学学报(自然科学版),2019,41(03):1—12.

[3]陈瑜琦,王静,蔡玉梅.发展燃料乙醇和生物柴油的碳排放效应综述[J].可再生源,2015,33(02):257—266.

[4]宁艳春,陈希海,王硕,屈海峰.纤维素乙醇研发现状与研究趋势分析[J].化工科技,2020,28(01):65—68.

[5]张媛媛,王钦宏.合成生物能源的发展状况与趋势[J].生命科学,2021,33(12):1502—1509. |